Mirar los rostros y superar estigmas sobre jóvenes oportunidad

Lic. Rogelio Gómez Hermosillo Marín*

* Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, asesor internacional de programas sociales.

A Tere Lanzagorta, en su nueva etapa, pionera de la pastoral juvenil y de las organizaciones civiles especialistas en juventud.

“Rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad; frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por falta de oportunidades de capacitación y ocupación”.

Documento de Puebla, 1979, n. 31 y 33.

“Muchos jóvenes son víctimas del empobrecimiento y de la marginación social, de la falta de empleo y del subempleo, de una educación que no responde a las exigencias de sus vidas”.

Documento de Santo Domingo, 1992, “Conclusiones”, n. 112.

“(Rostros de) jóvenes, que reciben una educación de baja calidad

y no tienen oportunidades de progresar en sus estudios ni de entrar

en el mercado del trabajo para desarrollarse y constituir una familia”.

Documento de Aparecida, 2007, n. 65.

La mirada generalizada hacia jóvenes oscila entre la admiración a los “mejores” y los prejuicios, estereotipos y estigmas para quienes son diferentes. La apariencia, el color de la piel, la forma de hablar y la condición socioeconómica opacan nuestra vista y producen discriminación, tanto en las escuelas como en la contratación laboral y en los eventos sociales.

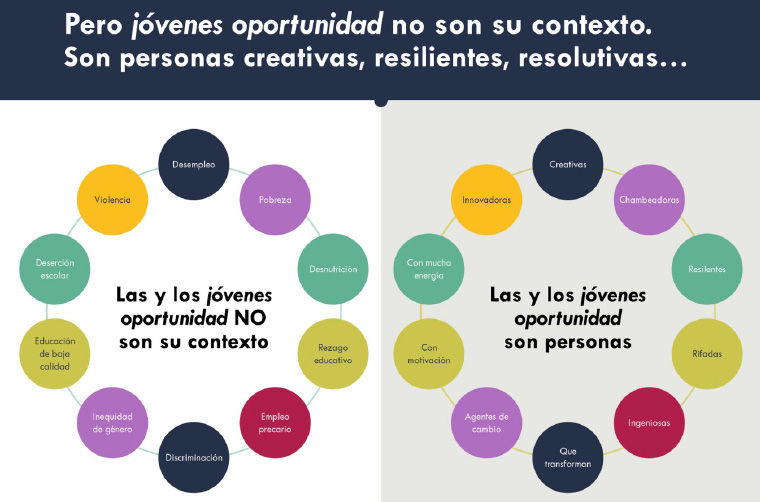

La etiqueta más nociva y difundida contra las y los “jóvenes oportunidad” es “ninis”, un calificativo con una carga negativa impresionante; un estereotipo que culpabiliza a millones de jóvenes por no seguir estudiando y no tener trabajo. Éste se asocia con otros calificativos y prejuicios más duros: “vagos”, “indolentes” y, en algunos casos, “criminales” y “violentos”. En nuestro contexto polarizado, además, se les tacha como “mantenidos” debido a los recursos que el programa del gobierno Jóvenes Construyendo el Futuro les asigna.

Asimismo, esta mirada sesgada de la realidad se reproduce en medios de comunicación, discursos políticos y chats que añoran el pasado. Se multiplican las narrativas falaces que descalifican la compleja realidad de millones de jóvenes en nuestro país a los que se les cierran las puertas y se les conculcan derechos tan esenciales, como los derechos a la educación y al trabajo (como bien han dicho los Obispos desde 1979).

Tomar en serio el llamado de los Obispos requiere superar esa mirada, reconocer la dignidad humana de jóvenes que hablan, actúan y se visten distinto, y, sobre todo, superar nuestros miedos, ansiedades y traumas.

A continuación, comparto información que puede contribuir a entender el reto de inclusión de los “jóvenes oportunidad”.

Mirada demográfica: un país de jóvenes

En una perspectiva demográfica, la juventud es una etapa de la vida que está asociada con un rango de edad. A nivel internacional hay diversos rangos y en México con frecuencia se usa aquel va de los 12 a los 29 años de edad.

Por otra parte, en las organizaciones civiles preferimos acotarlo de 15 a 29 años. La cohorte 15-29 años es la más grande en México, ya que es la cuarta parte de la población total: 31.2 millones de jóvenes. Aproximadamente, la mitad son mujeres, 15.7 millones (50.4%), y la otra mitad son 15.5 millones de hombres. Por rango de edad, 10.8 millones tienen entre 15 y 19 años (35%), 10.4 millones entre 20 y 24 años (33%) y 10 millones entre 25 y 29 años (32%).1

La mayor parte de los jóvenes viven en localidades urbanas (79%);2 y casi la mitad en localidades mayores a 100 mil habitantes (49%). El 9% de las personas jóvenes presenta alguna discapacidad, limitación o condición mental; 6% presentan limitación, 2% viven con discapacidad y 1% sólo un problema o condición mental.

Por situación conyugal, 64% de las personas jóvenes son solteras y 32% viven en pareja. Esto varía por grupos de edad, por ejemplo, de 15 a 19 años, 91% son personas solteras, mientras que de 25 a 29 años, sólo 37% son solteras; por su parte, 57% viven en pareja y 6% ya se separaron. Por su condición de maternidad, 61% de las mujeres jóvenes no tienen hijos y 39% son madres; también esto varía por grupos de edad, mientras que de 15 a 19 años, sólo 10% son madres, del rango de 25 a 29 años, dos tercios tienen hijos (65%).

Mirada psicosocial: una etapa crucial para el desarrollo humano de las personas

La juventud es una etapa definitoria en la vida de cada persona. A nivel neurocerebral, entre los 15 y los 20 años se completa el desarrollo del cerebro; en lo que toca a lo psicosocial, durante la juventud se realizan cinco transiciones a la vida adulta que determinan el resto de la vida.

En México aún es incipiente la conciencia de la importancia de esta etapa de la vida. Menos aún se cuenta con las instituciones, las políticas públicas y las acciones sociales adecuadas para acompañar y promover el desarrollo de cada joven.

En términos neurológicos, la etapa de “adolescencia” (15-19 años) es la segunda más importante del desarrollo cerebral; en ella se dan cambios físicos, fisiológicos y conductuales. El desarrollo neurocerebral es una historia de conexiones: de las neuronas al interior del cerebro y de las personas con sus comunidades y entornos de relaciones. Las neuronas crean, fortalecen y encauzan conexiones de manera acelerada durante la adolescencia en respuesta a las vivencias; están activamente buscando conexiones. Los sistemas cerebrales de motivación y satisfacción (recompensa) están más activos que nunca. Es una etapa de experimentación y de correr riesgos, de “aprender” a dar y recibir, de “aprender” a posponer la satisfacción inmediata en función de incrementarla posteriormente.

Esta primera fase de la juventud es una etapa de construcción de identidad. Es la etapa de asumir la realidad del “yo”, “los otros” y el entorno, de sus posibilidades y sus limitaciones, de desarrollar la capacidad de “agencia” de cada persona. Es la etapa para “aprender” a vivir relaciones de reciprocidad, de generosidad sin negación de la propia persona, de trato entre pares sin desigualdad. Es la etapa

de aprender a amar, como acto de dar y recibir.3

A nivel psicosocial, la juventud es la etapa en que se dan cinco grandes transiciones hacia la vida adulta:

- La conclusión de la etapa de formación escolar y la definición de una vocación profesional (en el sentido más general de la palabra, que no sólo incluye la universitaria, sino también profesiones técnicas, artísticas, deportivas y de todo tipo).

2. La adopción de hábitos que permiten o impiden una vida saludable, incluido el consumo de sustancias como el alcohol o el tabaco.

3. La incorporación al trabajo remunerado y a la dimensión económica, que posibilitan la autosuficiencia y la creación de valor para la persona y la sociedad.

4. La emancipación del hogar de origen, el inicio de la vida sexual y la construcción de nuevos hogares y familias.

5. El ejercicio de la ciudadanía legal para votar y participar en las decisiones públicas.

De modo que estas transiciones pueden ser afectadas por desventajas acumuladas desde la primera infancia que amenazan sus resultados, por situaciones como:

1. abandono escolar sin cerrar al menos el ciclo educativo que posibilite la inserción laboral y el desarrollo de una profesión;

2. abuso de sustancias y la adopción de hábitos negativos para la salud;

3. falta de trabajo o la inserción en trabajos precarios que producen pobreza;

4. ejercicio de la sexualidad sin responsabilidad, lo que produce enfermedades y embarazos no planeados, y que afectan especialmente a las mujeres;

5. apatía y falta de participación social, y en el peor de los casos, vinculación con actividades violentas y criminales.4

Los gobiernos, el sistema educativo, las familias, las empresas y, en general, la sociedad, tienen funciones indispensables para cuidar y facilitar el desarrollo neurocerebral de cada joven, así como para garantizar que cada joven en su propia agencia y autonomía realice las transiciones de manera favorable para sí mismo y para la comunidad.

Mirada socioeconómica

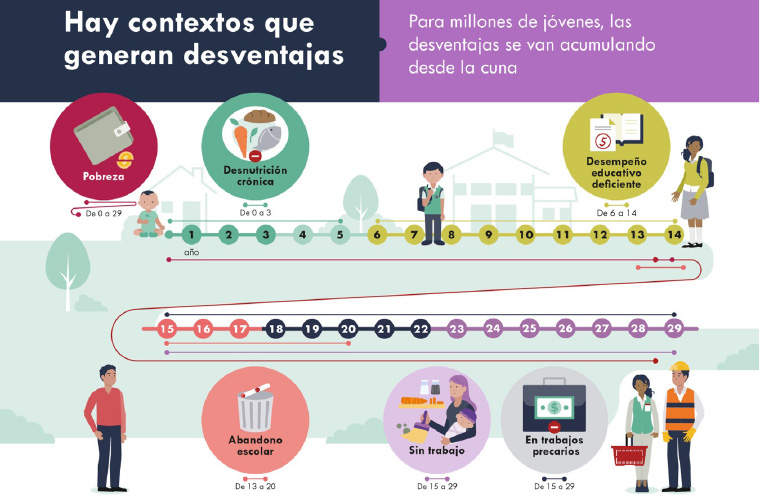

En México, millones de jóvenes acumulan desventajas desde su nacimiento y hasta la etapa inicial de su vida adulta (entre los 25 y 29 años de edad). Estas desventajas acumuladas producen barreras estructurales para el ejercicio de su derecho a la educación, al trabajo y, en general, a la vida digna (vivienda, alimentación, salud, medio ambiente sano, no discriminación).

A grandes rasgos, las principales condiciones estructurales que obstaculizan e impiden el desarrollo del potencial de millones de jóvenes son la pobreza, el rezago educativo, la exclusión y la precariedad laboral.5 La pobreza afecta a 36% de las personas jóvenes entre 15 y 29 años de edad y la pobreza por ingresos afecta a 42%.6

Además, la pobreza es un “precursor” de desventajas, por ejemplo, jóvenes que hoy tienen entre 25 y 30 años, vivieron su primera infancia cuando la mitad (48%) de las niñas y niños de 0 a 5 años, de los hogares de más bajo nivel socioeconómico, padecían desnutrición crónica, la cual afecta el desarrollo neurocerebral en esa primera fase crucial del desarrollo. Una segunda desventaja es el desempeño escolar deficiente que afecta a toda la niñez y juventud en México, pero que tiene un mayor efecto sobre niñas y niños que viven en pobreza y acuden a las escuelas con más baja calidad educativa en las zonas de mayor rezago social, como lo muestran las evaluaciones Planea, que fueron aplicadas en 2016 y 2017 por el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

La tercera desventaja es el abandono escolar sin concluir al menos el ciclo de educación media superior, en opciones de bachillerato técnico terminal, que posibilitaría el ejercicio de una “carrera” técnica. De 100 niñas y niños que ingresan a primaria, sólo 53 concluyen el nivel medio superior (bachillerato), y 27 egresan de una carrera universitaria. La deserción escolar se agudiza a partir de los 15 años de edad, que corresponde con la edad típica de ingreso al bachillerato. Hay 4 millones de jóvenes de 15 a 19 años que están ya fuera de la escuela. Igualmente, hay 8.7 millones de jóvenes de 20-19 años que carecen de educación media superior completa. La deserción afecta en mayor medida a los hogares de menor ingreso y menor nivel socioeconómico.

Finalmente, la cuarta desventaja es una imposición cultural de los trabajos del hogar y el cuidado a las mujeres, pues hay 3.7 millones de jóvenes que no están disponibles para buscar trabajo porque realizan labores no remuneradas de cuidado en el hogar; de ellas, 92% son mujeres.

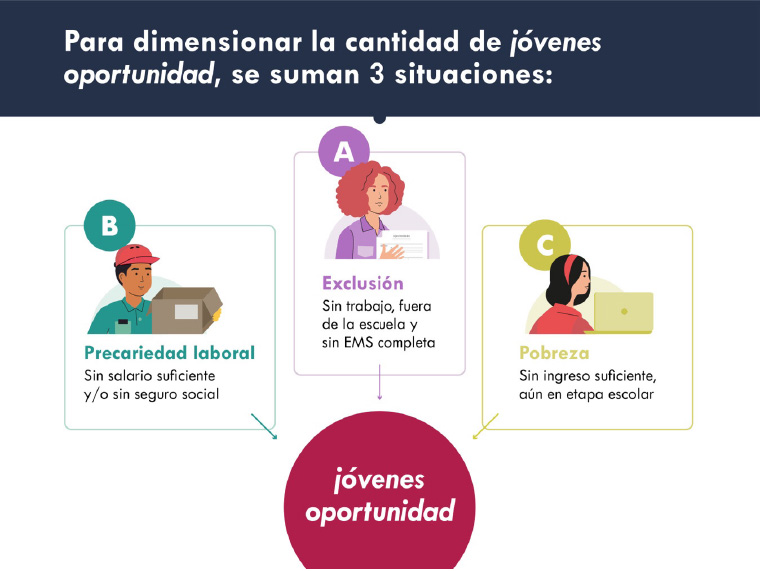

Estas desventajas acumuladas producen dos situaciones graves que afectan derechos y el potencial desarrollo de las y los jóvenes: la exclusión y la precariedad laboral; esto es, al menos a 16.4 millones de jóvenes, más de la mitad de la cohorte de 15 a 29 años. Este conteo registra tres situaciones (véase Figura 2):

a. La exclusión: 5.1 millones de jóvenes que no están en la escuela, están en rezago educativo y no tienen trabajo.

b. La precariedad laboral: 8.2 millones (al menos) de jóvenes que carecen de salario suficiente para superar el umbral de pobreza tanto como de afiliación al seguro social, también están en rezago educativo.

c. Más de 3.2 millones de jóvenes estudiantes en pobreza que aún siguen estudiando, pero que por su condición socioeconómica están en riesgo de caer en alguna de las dos situaciones anteriores; por lo que también requieren acciones adecuadas para evitarlo.

¿Qué hacer para que cada joven desarrolle todo su potencial?

La integralidad de la vida requiere acciones en todos los aspectos para el ejercicio pleno de todos los derechos, pero hay tres dimensiones que son clave en esta etapa: la educación y formación para la vida, el trabajo y la ciudadanía; el trabajo digno como fuente de subsistencia y medio de realización; y la salud mental y física para desarrollar todo el potencial de cada persona. La finalidad última de las acciones es acompañar, facilitar y promover las transiciones de cada persona conforme a su propia agencia y libertad.

Para lograrlo, el mundo adulto necesita entender la etapa de la juventud con sus retos y posibilidades. Es contraproducente “dar consejos” desde una superioridad adultocéntrica. Descalificar a las personas jóvenes por sus gustos, conductas y apariencia, únicamente contribuye más a su aislamiento y a su desapego de los valores y principios que supuestamente se les quieren transmitir. No es cierto “que todo tiempo pasado fue mejor”, sólo fue diferente; y hay que dudar de la positividad del pasado contrastada con la negatividad del presente. O como bien dice Joaquín Sabina, “no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”.

Ciertamente hay conductas negativas, pero el reto es cómo apoyarles para que superen los “errores” o decisiones con consecuencias negativas tomadas en la adolescencia, cuando el cerebro está formando sus conexiones y capacidades. Esto es indispensable en el nivel de la relación interpersonal y los ambientes de cercanía. Pero no basta, pues se requieren acciones de política pública, de actores económicos y empresas, de instituciones educativas y de medios de comunicación, iglesias y organizaciones religiosas.

Acciones de gobierno

La principal responsabilidad desde los gobiernos es promover el desarrollo de cada joven para que logren todo su potencial. Para ello deben garantizar: a) un sistema educativo con calidad, pertinencia y equidad, el cual desarrolle conocimientos y capacidades fundamentales para la vida, el trabajo y la ciudadanía; b) un sistema de salud que promueva hábitos saludables, prevenga las enfermedades y ofrezca los tratamientos curativos necesarios; y c) un sistema laboral que genere trabajo decente para todas las personas conforme a las normas del derecho humano al trabajo.

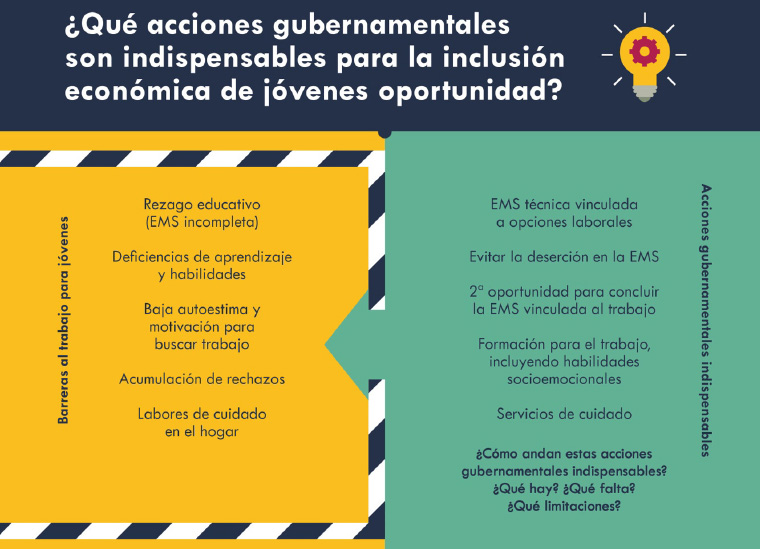

De manera específica, las y los jóvenes oportunidad, quienes han acumulado desventajas durante su curso de vida y enfrentan barreras estructurales que son ajenas a su voluntad y mérito, requieren de un conjunto de políticas de inclusión y promoción. Algunas de las más importantes se enumeran a continuación.7

En la dimensión educativa, hay tres acciones indispensables:

· Prevenir y detener el abandono escolar, y que se concluya al menos el nivel medio superior, para lo cual las “becas” son una herramienta; aunque se requieren otras acciones de mejora del ambiente escolar, consejería, actividades extra-aula y erradicar medidas disciplinarias que expulsan (literal o prácticamente) a jóvenes.

· Revalorar, fondear y actualizar los bachilleratos técnicos terminales que ofrecen formación en carreras técnicas como el Conalep, el CBETIS y el CECyT. Estos bachilleratos requieren vincularse al aparato productivo de su región, actualizar su oferta educativa y promover todo tipo de experiencias prácticas en centros de trabajo vinculados con las carreras que ofrecen. Especialmente, se requiere una revalorización social de la educación técnica, pues hoy se

considera opción “de segunda” y está estigmatizad entre las familias y los propios jóvenes.

· Crear una modalidad de bachillerato de 2ª oportunidad, que sea técnico y enfocado a la empleabilidad, para jóvenes mayores de 18 años —que ya no pueden regresar a las aulas.

Entre estas tres acciones que son indispensables, hay que darle prioridad a la salud mental, al desarrollo de habilidades socioemocionales y a vivir experiencias de liderazgo que permiten fortalecer el sentido de pertenencia y la experiencia de “dar y recibir” que es crucial en esta etapa de la vida, pues ello cambia la vida de las personas.

En la dimensión laboral, hay cuatro acciones indispensables:

· Reorganizar y actualizar las instituciones públicas de capacitación para que respondan efectivamente a las necesidades de formación de la dinámica económica y social.

· Ofrecer servicios de intermediación laboral integrales y que puedan atender las necesidades específicas de jóvenes oportunidad, en coordinación con organizaciones civiles especialistas.

· Mejorar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) para que priorice a jóvenes con mayores barreras de empleabilidad; articule a las instituciones públicas de capacitación y las organizaciones civiles especialistas, a fin de garantizar una experiencia de formación en y para el trabajo que sea relevante; y los vincule con servicios de intermediación y ofertas laborales existentes.

· Crear el sistema nacional de cuidados, con infraestructura y servicios suficientes que permitan la incorporación laboral de las mujeres mediante estancias infantiles, escuelas de “tiempo completo”, apoyo a personas cuidadoras en el hogar y otras modalidades de cuidado.

Acciones desde las empresas y las organizaciones de la sociedad civil

También las empresas están llamadas a realizar acciones para prevenir la discriminación en la contratación y para abrir espacios de pasantía o aprendices, así como puestos de trabajo, que permitan cubrir las vacantes disponibles. Además, por supuesto, las empresas están obligadas a cumplir con los derechos laborales y ofrecer una remuneración suficiente para vivir dignamente.

La iniciativa Empresas con la Juventud, de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, promueve la adopción de estas prácticas y reconoce a quienes lo hacen.8

Acciones desde la sociedad civil (instituciones educativas, medios de comunicación, iglesias y organizaciones civiles)

Espero que estas miradas ayuden a orientar la acción de quienes formamos parte de la sociedad civil y no tenemos responsabilidad directa de gobierno o empresas. A continuación, enlisto acciones concretas que son indispensables:

· Adoptar el cambio de narrativa. Evitar el uso de estigmas, calificativos y estereotiposcontra jóvenes (y contra cualquier persona). En el caso de jóvenes con gran potencial, pero que viven barreras estructurales para su inclusión por las desventajas acumuladas, hay que llamarles “jóvenes oportunidad”; lo que es especialmente importante en medios de comunicación, personas con liderazgo de opinión e instituciones educativas.

· Desarrollar programas efectivos de apoyo a la juventud que superen el enfoque adultocéntrico y, sobre todo, aquellos que pretenden instruir, transmitir valores, dar consejos y todo tipo de relaciones asimétricas, desde una posición de autoridad. Las actitudes adecuadas son acompañar, comprender, escuchar, proteger, estar disponibles, crear entornos de confianza, entre otras. Esto es clave para las organizaciones civiles y las instituciones educativas.

· Las instituciones educativas requieren desarrollar nuevos contextos de aprendizaje, partiendo del enfoque de juventud y no desde el “plan de estudios”. En el nivel medio superior se requieren “guías, mentores, tutores”, más que maestros de materia. Hoy la información está disponible en la mano (literalmente, en cada celular) y lo que se requiere son competencias para comprenderla, marcos para interpretarla y rutas para aplicar y “vivenciar” lo que se aprende. Las medidas disciplinares que excluyen y estigmatizan son totalmente contraproducentes.

· Las iglesias y las organizaciones religiosas requieren una gran renovación. En este caso no tengo recomendaciones específicas. Las mejores experiencias de “pastoral juvenil” están basadas en desarrollar los ambientes de vivencia necesarios en la adolescencia y la juventud. La mirada psicosocial puede dar las claves para crear espacios seguros y de confianza que acompañen las transiciones. La mirada socioeconómica permite aplicar la “opción preferencial por los pobres” a la pastoral de juventud. Hacerle caso al papa Francisco en su énfasis por una Iglesia en salida, de frontera, que sabe escuchar y que no condena. Con eso bastaría…

1. La fuente de los datos de esta primera mirada es el Censo 2020 de Inegi. ↩︎

2. Las localidades urbanas tienen 2 500 habitantes o más. Por tanto, 21% de jóvenes viven en localidades rurales (menores a 2 500 habitantes). ↩︎

3. La base de este resumen muy genérico se deriva de la presentación de la principales conclusiones de los estudios del Centro para el/la Adolescente en Desarrollo (CDA, por sus siglas en inglés) de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), por parte de sus co-directores ejecutivos Adriana Galván y Andrew J. Fulgini, en el Encuentro Internacional organizado por la Fundación Hilton en la cdmx, en julio de 2024. ↩︎

4. La base de esta breve conceptualización sobre las transiciones durante la juventud y sus riesgos está tomada del estudio del Banco Mundial titulado Youth at Risk in Latinamerica and the Caribbean. Understanding the causes, realizing the potential, de Wendy Cunningham, Linda McGinnis, Rodrigo García Verdú, Cornelia Tesliuc, y Dorte Verner. ↩︎

Los datos, conceptos e imágenes de esta mirada socioeconómica están tomadas del resumen infográfico jóvenes oportunidad. Quiénes son, cuántos son, por qué y cómo impulsar su inclusión económica, disponible en https://frentealapobreza.mx/resumen-infografico-jovenes-oportunidad/ ↩︎

Fuente: Estimación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con datos fuente de Coneval. Base de datos de la medición de la pobreza 2022. ↩︎

7. Para un mayor desarrollo e información sobre estas acciones de política pública, se puede consultar el resumen infográfico citado en la nota 5, así como el documento de propuestas de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno Trabajo digno para jóvenes oportunidad. Claves para una política pública integral, disponible en https://www.jovenescontrabajodigno.mx/post/agenda2024 y otros documentos de la Alianza. ↩︎

8. El “Decálogo de buenas prácticas en la contratación de jóvenes” y las acciones de la iniciativa Empresas con la Juventud se pueden consultar en https://empresasconlajuventud.org/nosotros/ ↩︎

-

ESCUCHAR ARTÍCULO

-

LEER REVISTA ELECTRÓNICA

LEER REVISTA ELECTRÓNICA